【会員】「日本の投資信託のコストが高い」は本当か?

つみたてNISAの制度導入の検討時に、「日本の投資信託のコストがアメリカに比べて高い」という論調が高まりました。

2023/12/8

【12/28(木)-1/4(木)】冬季休暇の対応について2022/2/4

2022/2/2

2024/1/26

【2/22(木)】 簡単にわかる!年金の4つのポイントとは?【特別セミナー】2023/12/8

【1/20(土)】 生涯を通じたお金との向き合い方~資産形成と資産活用を繋げて考える~【継続教育セミナー】2023/12/1

つみたて体験ゲーム大会 伝える理由

伝える理由

つみたてNISAの制度導入の検討時に、「日本の投資信託のコストがアメリカに比べて高い」という論調が高まりました。

伝える理由

伝える理由

「世界経済」の成長と「株価」の関係について解説します。

ドルコストの伝え方

ドルコストの伝え方

iDeCoの公式アプリを知ってますか?

ドルコストの伝え方

ドルコストの伝え方

今回は、星野式つみたて投資説明法について解説します。

在り方

在り方

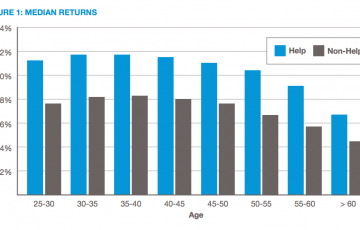

つみたて投資は単なる作業です。しかし、お客様が1人で行うのとサポートをつけるのでは成果に大きな差が出ます。

伝える理由

伝える理由

8/14の日経新聞に次のニュースが出ていました。

伝える理由

伝える理由

今回も世界経済の成長力シリーズです。 ・世界経済の成長力を支える「掛け算」の威力 ・世界経済の約6割は●●が消費している ・世界経済の成長を構成する「3つの要素」とは 世界経済の成長の最大の要因=「人口増加」ではない? …

伝える理由

伝える理由

今回も世界経済の成長力シリーズです。

伝える理由

伝える理由

今回は世界経済の成長力について考えます。

海外展開

海外展開

世界の国々でつみたて投資はどの様に呼ばれているのでしょう?